LA

RADIOACTIVITE

LA

RADIOACTIVITE

![]() Découvertes

Découvertes

Un

jour de 1896, Henri Becquerel range (par hasard selon la légende?)

dans son armoire un sachet de sels d'uranium à coté d'une

plaque photographique vierge. Quelques jours plus tard, il retire la plaque

et ...présentiment?...il la développe. A sa surprise, il

constate que la plaque photo est impressionnée sans avoir été

exposée à la lumière. Après avoir renouvelé

cette expérience, il en conclut que l'Uranium émet un rayonnement

spontané qu'il nomme "rayons uraniques".

Un

jour de 1896, Henri Becquerel range (par hasard selon la légende?)

dans son armoire un sachet de sels d'uranium à coté d'une

plaque photographique vierge. Quelques jours plus tard, il retire la plaque

et ...présentiment?...il la développe. A sa surprise, il

constate que la plaque photo est impressionnée sans avoir été

exposée à la lumière. Après avoir renouvelé

cette expérience, il en conclut que l'Uranium émet un rayonnement

spontané qu'il nomme "rayons uraniques".

En

1898, Marie Curie découvre que la pechblende, un minerai

d'uranium, émet davantage de rayonnements que l'uranium lui-même.

Elle en déduit que ce minerai contient, en très petite quantité,

un ou plusieurs éléments beaucoup plus actifs que l'uranium.

A l'aide de son mari Pierre Curie, et après deux ans d'effort, elle

parvient à isoler deux nouveaux éléments: Le Polonium

(baptisé ainsi en hommage à la patrie de Marie) et le Radium

.A cette occasion, Marie Curie inventa le mot "radioactivité".

En

1898, Marie Curie découvre que la pechblende, un minerai

d'uranium, émet davantage de rayonnements que l'uranium lui-même.

Elle en déduit que ce minerai contient, en très petite quantité,

un ou plusieurs éléments beaucoup plus actifs que l'uranium.

A l'aide de son mari Pierre Curie, et après deux ans d'effort, elle

parvient à isoler deux nouveaux éléments: Le Polonium

(baptisé ainsi en hommage à la patrie de Marie) et le Radium

.A cette occasion, Marie Curie inventa le mot "radioactivité".

![]()

![]() Les

3 rayonnements

Les

3 rayonnements

Il existe trois variétés de radioactivité caractérisées par l'émission de différents rayons émis par le noyau de l'atome:

|

Ces trois variétés de radioactivité ne sont pas émises simultanément. Chaque réaction nucléaire d'un atome n'émet qu'un seul type de rayonnement à la fois!

Par exemple, l'Uranium-238 radioactif émet

un rayon alpha et perd donc 4 nucléons (2 protons + 2 neutrons):

U 238 se transforme donc en Thorium-234 (car 2 protons en moins,

cela vous change un atome !).

![]()

![]() Transmutation

et période

Transmutation

et période

La radioactivité est une transmutation spontanée d'un atome en un autre atome avec émission de rayonnement.

Ces transmutations, vieux rêves des alchimistes

du Moyen-Age, ont lieu plus ou moins rapidement, selon un temps caractéristique

que l'on appelle période radioactive du radioélément.

Imaginons une population très nombreuse d'atomes

radioactifs, tous identiques: la période de cette population est

égale, par définition, à la durée au bout de

laquelle la moitié des atomes qui la constituent au départ

se sont transmutés en d'autres éléments; après

une deuxième période, la population restante est à

nouveau divisée par deux et vaut donc le quart du nombre initial,

et ainsi de suite.

Cette période peut s'étendre, selon les

radioéléments, de quelques fractions de secondes à

plusieurs milliards d'années.

Le tellure 128 a une période de 1,5 x 1024

ans, soit cent mille milliards de milliards de fois l'âge de l'Univers....

![]()

![]() Naturelle

ou artificielle?

Naturelle

ou artificielle?

La radioactivité n'a pas été inventée

par l'homme. Elle existe depuis le tout début de l'univers: On parle

de radioactivité naturelle quand elle est dûe à

des radioéléments de longue durée formés dans

les étoiles qui n'ont pas encore trouvé leur état

stable: ils finiront par se transformer en atomes stables. Cette radioactivité

est très importante et dégage une très grande énergie

qui maintient le magma en fusion sous la croûte terrestre.

Par exemple l'uranium, le thorium, le radium

ou les isotopes carbone 14, radon 222 et potassium

40 sont des radioéléments naturels présents dans

les minerais du sol, l'eau de sources thermales ou l'air.

On parle de radioactivité artificielle quant

il s'agit d'éléments fabriqués par l'homme. Dans ce

dernier cas, les atomes sont très lourds (numéro atomique

Z élevé), très instables et donc ils ont une durée

de vie très courte. Les physiciens créent ces radioéléments

artificiels en bombardant des atomes naturels avec des protons ou des particules

alpha: les noyaux de ces atomes acquièrent donc des protons supplémentaires

qui les transforment en nouveaux atomes plus lourds. Or la radioactivité

est souvent produite par de gros noyaus instables....

Cette transformation de noyaux atomiques s'appelle une

réaction nucléaire dont deux exemples font beaucoup

parler d'eux: la fission et la fusion nucléaire.

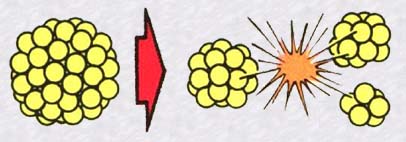

![]()

Lorsque le noyau d'un atome lourd (comme l'uranium 235) fissionne (ou se fragmente) en deux noyaux plus petits, il se produit un évènement remarquable: l'addition des masses des deux noyaux résiduels est inférieure à la masse du gros noyau d'origine. Où est donc passée cette masse manquante? Elle s'est transformée en énergie pure, (équivalence masse-énergie d'Einstein), une énorme quantité d'énergie. De plus, dans le cas de l'uranium 235, la fission du noyau peut être provoquée par un unique neutron et, détail très important, cette fission produit elle-même à son tour d'autres neutrons qui eux-même iront briser d'autres noyaux d'uranium...On assiste à une réaction en chaîne.

Pour voir un petit film explicatif

(format .avi de 991 Koctets) sur la réaction en chaîne, cliquez

sur l'explosion atomique ci-dessous:

![]()

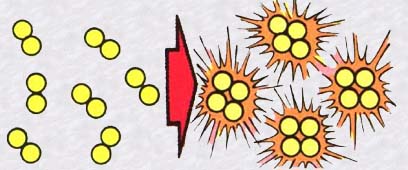

C'est en gros l'inverse de la fission.

Deux noyaux légers d'atomes (comme l'hydrogène)

se percutent et fusionnent en un noyau plus gros. Or la masse finale de

ce gros noyau est plus petite que la somme des masses des deux noyaux initiaux,

d'où un énorme dégagement d'énergie produit

par cette différence de masse annihilée.

Pour pouvoir provoquer une telle réaction de fusion,

il faut forcer les noyaux, tous chargés positivement, à se

rapprocher et à vaincre leur répulsion mutuelle (comme deux

aimants qui se repoussent) : Ceci n'est possible qu'à de très

hautes températures (La température correspond à l'intensité

des chocs entre particules).

Voilà pourquoi la réaction de fusion nucléaire

est aussi appelée réaction thermonucléaire

(thermo = chaleur).

BOMBE H (H pour Hydrogène) =

Cette réaction non contrôlée est utilisée dans la bombe à hydrogène ou bombe H.

Cette réaction a aussi lieu dans le coeur de notre

Soleil où la température atteint les cent millions

de degrés. La fusion nucléaire y est autorégulée

par un équilibre entre la pression de l'explosion produite et la

force de gravitation qui écrase la masse énorme du Soleil

sur elle-même. Cette réaction est la source d'énergie

de la vie sur Terre.

![]()

|

|

|

La radio active de DJ Atomic émet 3 styles de programmes:

|