Introduction

Ce n'est qu'en janvier 2007 que la NASA s'est enfin décidée à franchir le pas en adoptant le système métrique. Cette importante décision, largement sollicitée par les scientifiques de l'Agence spatiale, intervient à la suite de l'échec de la mission martienne Mars Climate Orbiter en 1999.

Lorsque la sonde dut se satelliser autour de la planète rouge, un véritable embrouillamini entre les unités de distance programmées par divers sous-traitants, quelquefois en kilomètres, quelquefois en milles, s'était traduit par un ordre transmis à l'ordinateur de bord, qui aboutissait à tenter de placer l'engin spatial sur une orbite située à… 60 kilomètres sous la surface.

Il est particulièrement croustillant de noter que cette décision, qui a tout de même mis près de huit années à s'imposer, intervient alors qu'excepté les Etats-Unis, seule la Birmanie et le Libéria mesurent toujours officiellement les distances en milles. Si la NASA avait déjà commencé, assez timidement, à utiliser le système métrique dès 1990, les mesures en milles, livres et gallons prévalent toujours dans les programmes concernant la navette spatiale et la Station Spatiale Internationale.

Ben Quine, professeur d'ingénierie spatiale de l'université d'York, ironise en affirmant que son unité de mesure préférée à lui, s'est le Slug. Le Slug, déclare-t-il, est défini comme la masse qui, soumise à une force d'une livre, reçoit une accélération d'un pied/seconde par seconde. Plus sérieusement, il signale que si le passage d'un système à l'autre ne sera pas forcément aisé pour tout le monde, les calculs en seront à la longue facilités.

Et il ajoute: "Le pied est défini d'après la taille du pied d'un des rois d'Angleterre. Je ne me souviens pas lequel. Ce n'est vraiment pas une bonne façon d'envoyer des gens dans l'espace que de se baser sur la taille du pied d'un roi mort."

L'histoire

des unités ( de longueur , d'aires , de capacité , de

poids ...) est relativement complexe.

Au Moyen Age, il existait beaucoup d'unités

dans le royaume de France ; par exemple :

- l'aune, la quarte,

le setier comme

unités de volumes pour les grains et les liquides ;

- le

pied et la toise comme unités de longueurs pour les tissus, les

meubles et les bâtiments ;

- l'arpent

comme unité de surface pour les terrains...

Pour

donner une idée de la complexité de la définition

des mesures, citons un texte d’Ambroise Paré, relatif au grain,

datant de 1575. Les poids sont définis à partir :

“du grain, qui est comme élément des autres poids auquel

ils sont terminés. Le dit grain doit estre entendu d’orge, non trop

sec ny humide, et chancy (moisi), mais bien nourri et médiocrement gros

: de tels 10 grains est faict un obole ou demy scrupule : de 2 oboles ou 20 grains,

un scrupule, puis de 3 scrupules ou 60 grains est composée la dragme.

De 8 dragmes l’once étant, que de 12 onces nous faisons la livre

médicinale, qui est presque le plus haut poids duquel nous usons communément ”.

Il faut "faire avec", sans calculatrice, sans même, le plus souvent, être

allé à l’école !

De plus, suivant les lieux, à un même nom correspondent parfois

des valeurs différentes. Ces mesures, peu fiables, manquent de précision

dans leur définition même.

Bien sûr, pas d’étalon possible : comment retrouver la valeur

d’origine de la toise, dite de Charlemagne, compte tenu de son évolution

avec le temps ?

La plupart des métiers étaient organisés en corporation

et chaque corporation avait ses propres unités de mesure qui figuraient

sur les instruments gradués.

Cependant, avec les échanges et le déplacement des ouvriers

qui faisaient le tour de France, elles s'uniformisaient. Ainsi, la longueur

appelée pied du Roi (mesurant l'équivalent de 32,4 cm) fut

imposée.

Ailleurs aussi, les choses n'étaient

pas simples...

- la

coudée égyptienne est une unité de longueur désignant

la distance entre le coude et le bout du majeur , soit environ 50 cm. Une

coudée

standard fut établie sur du granite noire : la coudée royale

mesurant environ 52,4 cm ; celle-ci servait de modèle à toutes

les autre coudées.

- Le

pied humain fut utilisé comme unité de mesure vers 1500 avant

JC par les Babyloniens, équivalent à 33 cm environ. Le

pied romain mesurait environ 30 cm et le pied grec 30 cm.

- Le

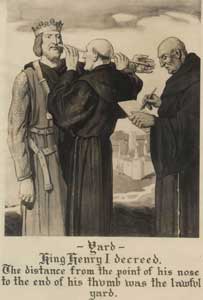

yard est une unité utilisée en Grande Bretagne et valant

environ 0,9144 m. Elle a été inventée par les

marchands pour mesurer les tissus. Chaque yard désignait une

longueur de tissu tendue entre le menton et le bout des doigts. Au

XIIe siècle,

elle fut déterminée comme étant égale à la

distance entre le nez du roi Henri Ier d'Angleterre et le bout de son médium...

La

création du système métrique avait pour but de simplifier

l'usage des poids et mesures en créant des unités communes à tous.

Le

12 juin 1790, Condorcet proposa lors d'un discours devant l'assemblée

nationale de créer "une unité de longueur naturelle et

invariable".

« Si l'on considère

les mesures d'un même genre rangées

par ordre décroissant, chacune est dix fois plus petite que celle qui

la précède immédiatement et dix fois plus grande que celle

qui la suit».

Le

système métrique décimal rendait les calculs simples

et faciles ; il dispensait également de l'énumération

des subdivisions. Dans l'ancien système, il fallait par exemple écrire

: 12 livres, 3 sous, 18 deniers ou encore 11 muids 4 setiers 3 minots.

Un

tel système a simplifié le calcul des surfaces et des volumes

en faisant "glisser" la virgule de deux ou trois rangs vers la droite

ou vers la gauche par passage à un multiple ou à un sous-multiple.

Le

système décimal est obligatoire en France depuis 1837, et

est utilisé par la plupart des pays. Jusqu'à aujourd'hui, seuls

deux pays n'ont pas encore adopté les unités du SI : le Bangladesh

et le Libéria. Il faut aussi noter que certains pays comme les Etats-Unis

et la Grande-Bretagne utilisent encore d'autres unités (comme le mile

utilisé au lieu du kilomètre ; 1 mile = 1609 m).

L'usage

d'étalons

universels, invariables, définis avec précision

et conservés avec soin, ne s'est imposé qu'aux XVIIIe et XIXe

siècle. Les savants de l'époque ont rattaché les mesures à un

nombre restreint d'étalons : mètre, kilogramme, seconde, ampère,

kelvin, candela, mole. Les unités dérivées s'en déduisent à l'aide

de définitions, relations physiques entre les grandeurs de base et

les grandeurs dérivées. Par exemple, l'unité de force

du SI est le Newton et elle s'obtient en multipliant la masse par l'accélération.

Les étalons

fondamentaux que sont le méridien terrestre, le

jour solaire et l'eau pure permettent de définir les unités de

base : le mètre, la seconde et le kilogramme. Ils permettent également

de définir les unités dérivées : surface, volume,

vitess , accélération, force, travail, puissance...

Afin d'acquérir

plus de précision, l'étalon

de longueur (qui a tout de même gardé la même valeur) a d'abord été le méridien terrestre, puis une règle en platine iridié,

puis la longueur d'onde d'une radiation du krypton. En 1983, il

a été défini

comme étant égal au trajet parcouru par la lumière en

un 299 792 458ième de seconde pour que sa longueur coïncide avec

celle que définissait l'étalon précédent.

Le

mètre a été créé en

1747 et défini

dans un permier temps comme "la dix-millionième partie du quart

du méridien terrestre" ; c'est-à-dire le

dix-millionième

de la distance séparant le pôle nord de l'équateur

(distance entre Dunkerque et Barcelone).

Jean-Baptiste Joseph Delambre (1749-1822) et Pierre Méchain (1744-1804),

astronomes, vont se charger de la mesure de l'arc du méridien par

triangulation, méthode inventée par le hollandais Willebrord

Snellius au début du XVIIème siècle : il suffit de

jalonner le méridien par un réseau de points constituant

des triangles juxtaposés, deux triangles successifs ayant un côté commun,

et de déterminer uniquement par des visées les angles

de ces triangles.

La

mesure réelle d'un seul des côtés de l'un des triangles

(la base) permet d'obtenir par le calcul la longueur de tous les autres,

et par projection d'obtenir la distance sur terre, au niveau de la mer, entre

les points extrêmes. Il s'agit d'une combinaison de mesures géodésiques,

d'arpentage et de mesures astronomiques.

Deux

bases de référence d'environ 6000 toises (11,7 km) sont

utilisées : l'une entre Melun et Lieusaint et l'autre entre Vernet

et Salses (près de Perpignan).

Les mesures vont durer, en fait, de

1792 à 1798

D'autres

unités ont en même temps été créées

:

Le

litre (pour les

capacités) : il avait été défini

en 1901 comme étant le volume occupé par 1 kg d'eau pure à la

température de 4°C et sous la pression de 760 mm de mercure

.

1

L = 1,000 028 Cette définition a été annulée

en 1964. Le litre peut être utilisé comme un nom spécial

donné au dm3.

L'unité de

masse, le kilogramme, fut choisi comme la masse d'un litre d'eau pure à 4°C

et à une pression fixée. Une fois

ces mesures établies, les scientifiques créèrent un étalon

fait en platine iridié, l'un des métaux les plus stables connus

au 19e siècle ; ces étalons ne devaient ni varier en longueur

et en masse, ni s'user, ni se dilater. Le mètre et le kilogramme

furent les deux premières unités adoptées en 1799 pour

former la base du système métrique.

En

1832, Gauss proposa d'ajouter la seconde.

Elle fut définie comme étant égal à 1 /

86 400 jour.

Ce système

de trois unités, baptisé "système M K S" (initiale de

chaque unité) fut officiellement adopté en

1889 par la première Conférence générale

des Poids et Mesures.

En 1901, Giorgi

a

introduit l'ampère comme quatrième unité pour

mesurer l'intensité d'un courant.

Le

scientifique suédois Anders Celsius (1701 - 1744) avait mis au

point un appareil permettant de mesurer des températures (un thermomètre)

pour ses observations météorologiques.

Il

a choisi de graduer le thermomètre avec l'échelle suivante :

le 0 représente

la température d'ébullition et le 100 correspond à la

température de congélation de l'eau. Cette unité fut appelée

degré Celsius et notée °C. L'échelle

des températures

a depuis été inversée. Cependant, un tel choix pose deux

problèmes : il peut y avoir des température négatives

d'une part, d'autre part la température de congélation et d'ébullition

de l'eau n'est pas la même partout sur le Terre. Les progrès de

la chimie au 18e siècle ont permis de mettre en évidence qu'il

est impossible de descendre en dessous d'une certaine température ;

cette température est appelée le zéro absolu et correspond à -

273,15 °C. Ainsi, pour éviter les températures négatives,

les scientifiques ont créé le degré Kelvin dont de zéro

est le zéro absolu et un écart de 1 kelvin correspond à un écart

de 1°C.

La température

de congélation et d'ébullition de l'eau

dépend de la pression (la température d'ébullition de

l'eau baisse avec la pression). Quand celle-ci atteint 611,2 pascals, la

température de congélation et de fusion sont confondues : à cette

pression, à la température de 0,01°C ( 273,16 K), la glace

se transforme directement en vapeur. Ce point est appelé point triple

de l'eau (point de rencontre des trois phases de l'eau : glace, liquide et

vapeur) et il a l'avantage d'être indépendant de l'endroit où la

mesure est effectuée.

En

1954, le kelvin fut donc officiellement adopté comme unité de

mesure de température : un kelvin est défini comme étant

1 / 273,16ème de la température du point triple de l'eau.

Pour

les températures habituelles, l'usage du degré celsius

est admis. Pour passer de l'un à l'autre : 1 kelvin = 1 degré celsius

et 0°C = 273,16 K . Remarquons que pour éviter la confusion entre

les degrés celsius et kevin, on parle de kelvin et non de degré kelvin.

L'unité de

référence pour l'intensité lumineuse était

celle des "bougies" (de vraies bougies au début puis plus

tard piles électriques). Cependant, toutes les

lampes n'émettant

pas de la lumière avec la même intensité ni avec la même

couleur, une unité universelle fut choisie pour l'intensité lumineuse

et incorporée au système métrique en 1954, appelée

candela et noté cd. En 1979, cette

définition fut modifiée

pour choisir une lampe émettant une couleur bien précise avec

une puissance définie (la puissance étant caractérisée

par l'énergie émise dans une direction donnée).

En

1960, la onzième Conférence Générale des Poids

et Mesures décida d'appeler les système métrique "système

international d'unités" (SI ).

Enfin

la dernière unité utilisée pour la "quantité de

matière" est la mole (noté mol). Une mole correspond à 6.0221415

. 1023 atomes.

Elle

fut ajoutée en 1969 aux autres unités du système métrique.

Les

scientifiques ont été gênés par certaines

grandeurs naturelles qui se sont révélées non

constantes, comme

la durée d'un jour moyen par exemple qui varie d'année

en année.

La seconde est désormais définie comme étant

la mesure de la radiation d'un atome de césium ; la longueur

du mètre

est définie par la vitesse de la lumière. Seul

le kilogramme a encore une valeur officielle définie par un étalon

et non par une quantité facilement

mesurable. En effet, pour définir la masse d'un kilogramme

de façon

très précise, il faudrait être capable de compter

le nombre d'atomes dans un volume donné, ce qui est actuellement

impossible. L'étalon

de masse est conservé à l'abri des poussières,

il n'est manipulé que très rarement à l'aide de

pinces garnies de peau de chamois. Sa masse n'a (presque)

pas varié en

plus de cent ans (en fait, sa masse

aurait augmenté de plusieurs µg à cause d'une très

légère oxydation).